www.mlit.go.jpwww.mlit.go.jpcorp.w-nexco.co.jp

国土交通省の社会資本整備審議会・国土幹線道路部会の「時速可能な国土幹線道路システムの構築に向けた取り組み」で、ETC専用化へのロードマップが公表された。国土交通省から提出されている資料は少し難解なので、私なりに分かりやすく(?)説明。

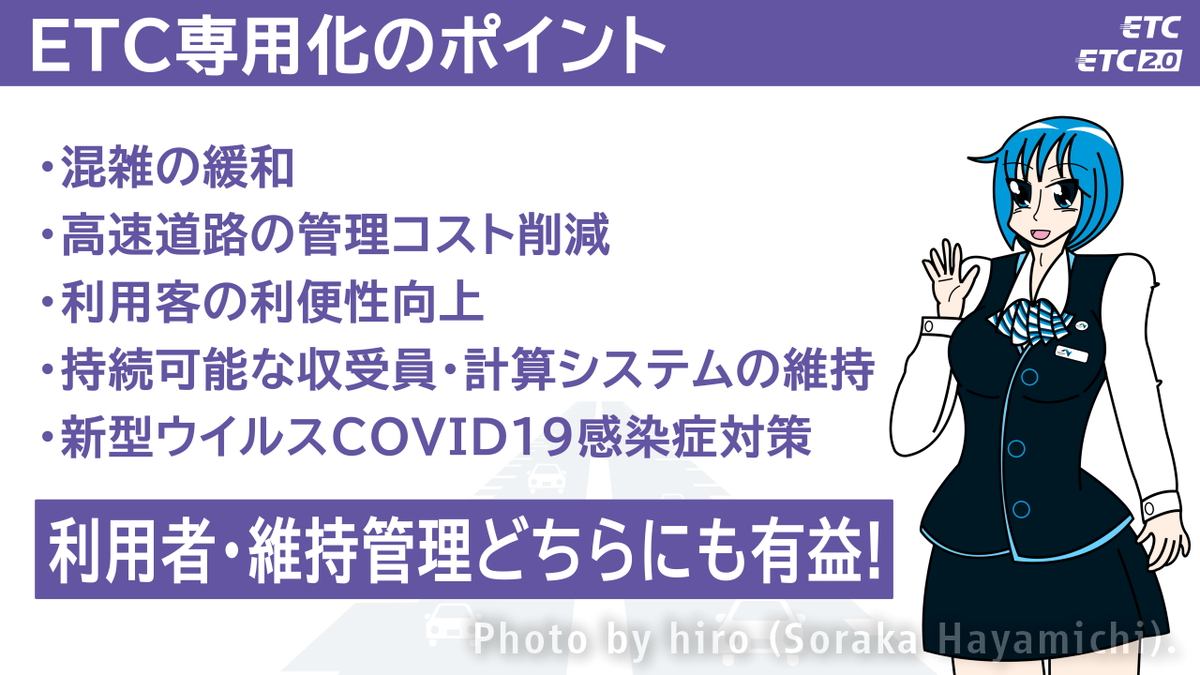

ETC専用化を行う理由

以前にも申した通り、新型ウイルスCOVID19感染症の流行に伴い、収受員が感染して料金所を閉鎖する事態が生じたことや、それに伴う生活様式の変化を政府主導で行う観点から、ETC専用化を概ね5~10年かけて構築する。

ETC専用化にあたっての課題と対策

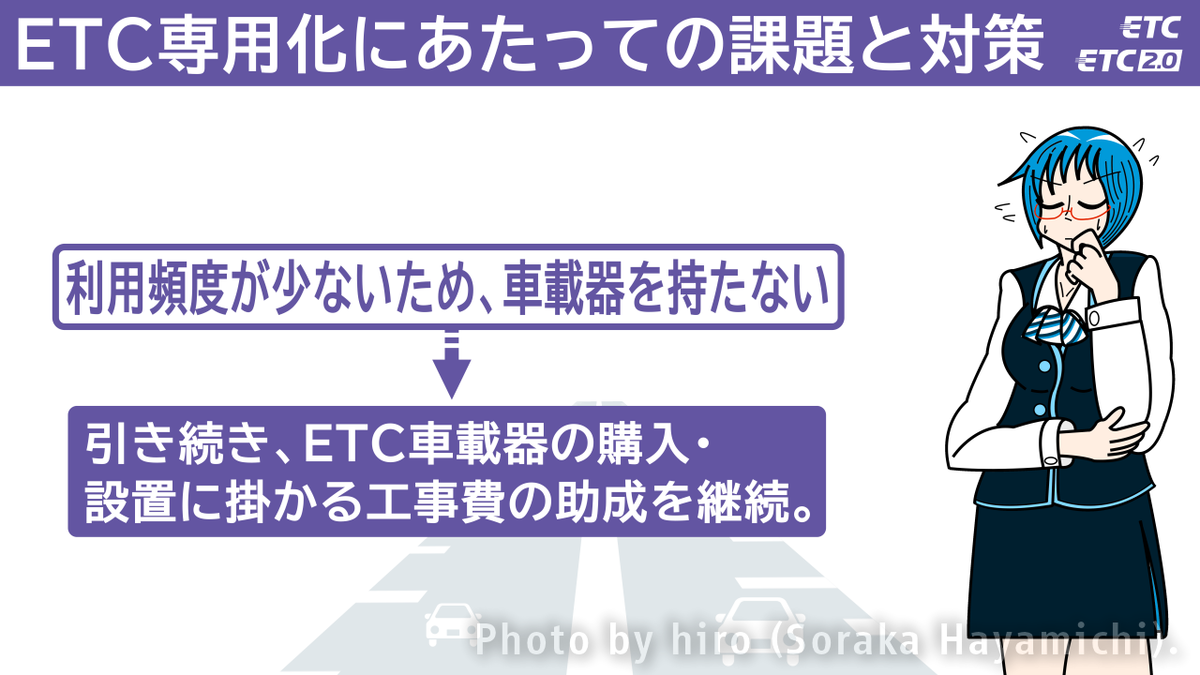

利用頻度が少なく、ETC車載器を持っていない人

現在でも不定期で車載器導入をサポートするキャンペーンが、カーディーラーや自動車用品店・各自治体などで行われているが、完全ETC専用化が実現する2030年頃までには車載器搭載率が100%に達するよう、購入・工事費の助成を強化する方針を打ち出している。

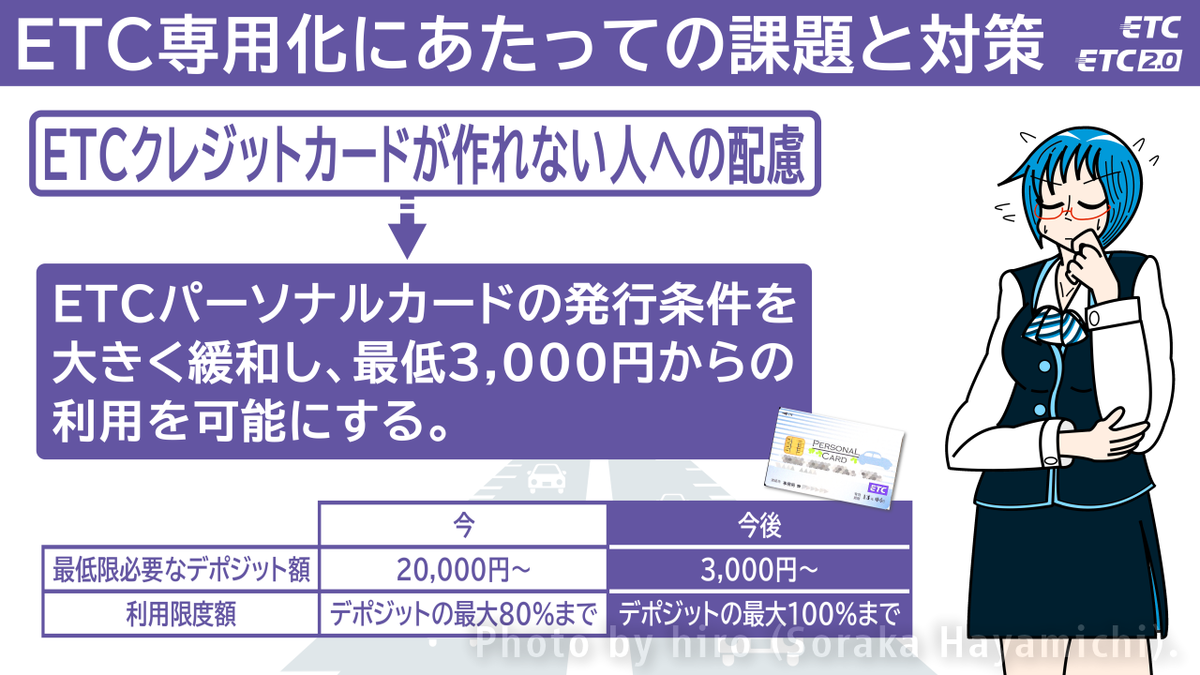

ETCクレジットカード発行の代替案

ETCクレジットカードの発行が必須となるが、いろいろな理由でETCクレジットカードの発行が難しい人も存在することから、利用者が実費負担(デポジット)する形で発行するパーソナルカードの発行条件を大幅に緩和する。

現在は「最低2万~、利用額は預け金の最大80%未満」となっているが、これを「最低3,000円~、利用額は預け金全額以内」に見直す。但し、預け金3,000円では、マトモに高速道路を走行するのは不可能であるため、実際の預託は10,000円~を推奨する可能性が高いとみている。

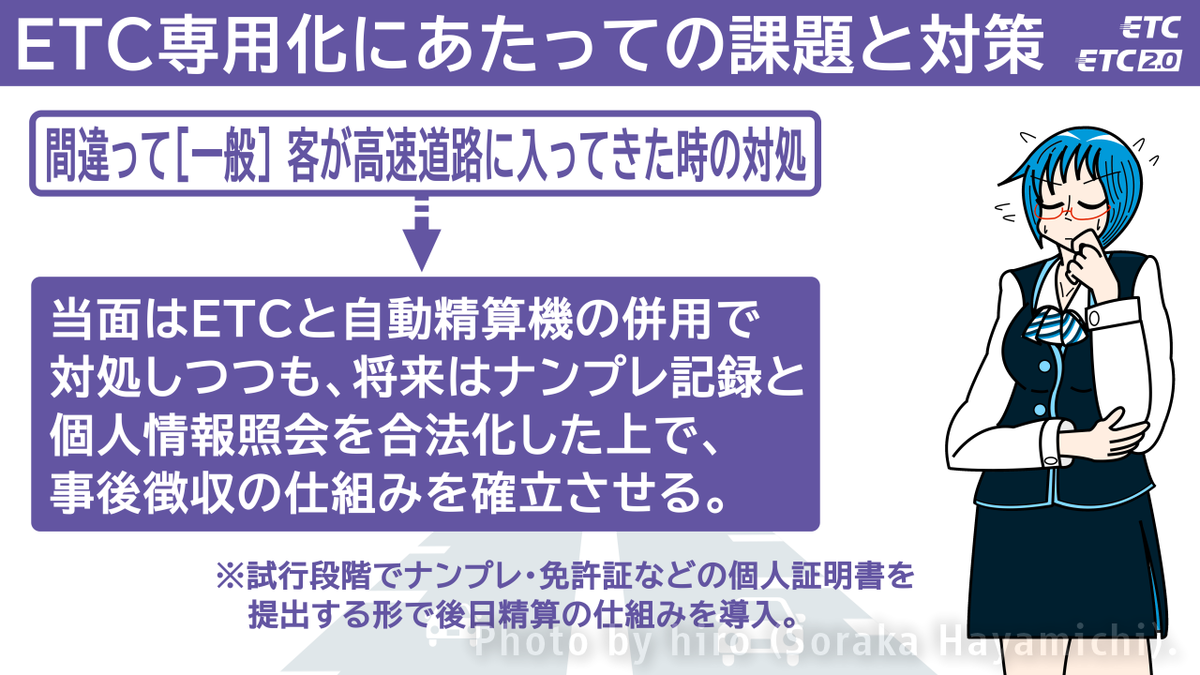

間違って高速道路に入ってきた「一般」客の排除

一般客はお断りとなるモノの、それでも間違って進入してくる客が出てくるのは確実である。そのため、当面はETCと自動精算機の併用で対処しつつも、この間にナンバープレートや免許証をカメラで記録して個人情報を預かり、サポートレーン(≒旧・一般レーン)でプリントされる支払先(恐らくは銀行・郵便局になる可能性)に後日入金、という仕組みを暫定的に使う方針。

この方法は、首都高速で初めて導入された横浜北線・馬場スマートランプの考えをベースにしている。

今後はナンバープレートにおける個人情報照会に関する法改正や、ナンプレ偽造への対策、故意に何度でもETC車載器なしで突っ込んでくる客に対する厳正な処罰なども実施するものとみられる。

地域ごとのETC専用化の流れ

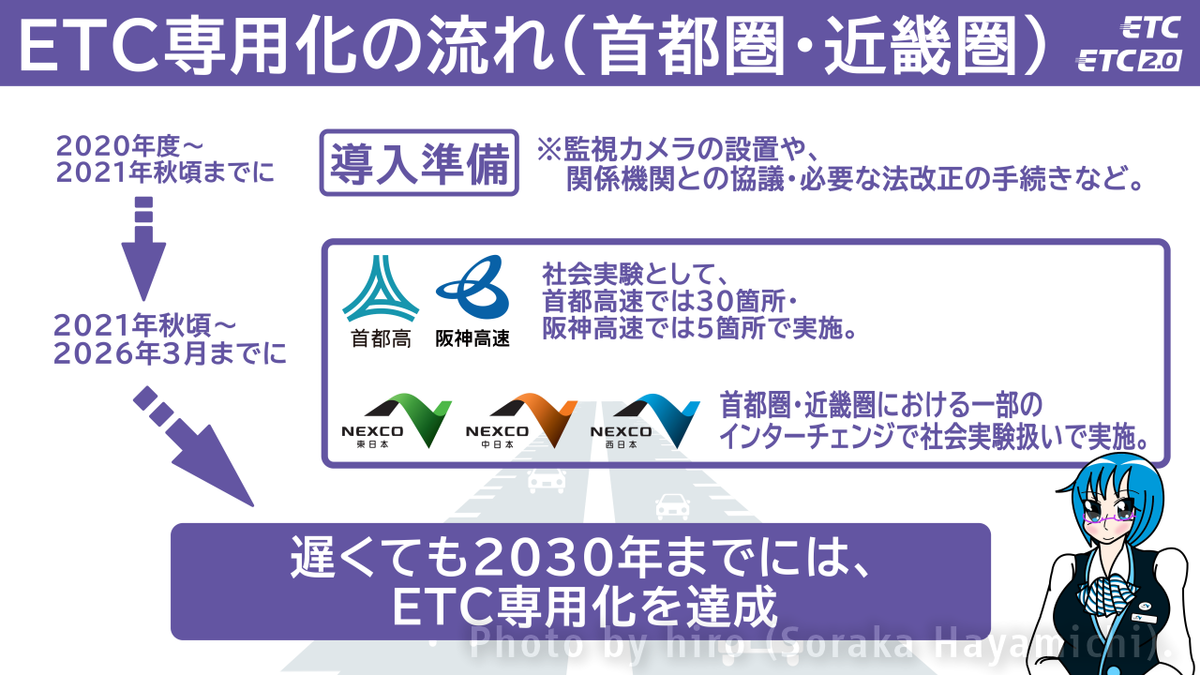

首都圏・近畿圏

2022年までの導入準備を経て、2021年秋頃~2026年3月までの約5年間で、ETC専用化の道筋を立てる。最初は社会実験扱いで、首都高では30箇所・阪神高速では5箇所・大都市近郊区間に相当するNEXCO各社の路線では、的を絞って実施する構え。

なお、インターチェンジの間隔がかなり短い横浜新道・横浜横須賀道路などでは、本線料金所撤廃や狭隘なインター内にある料金所への配慮から、様子を見ながら導入する方針。

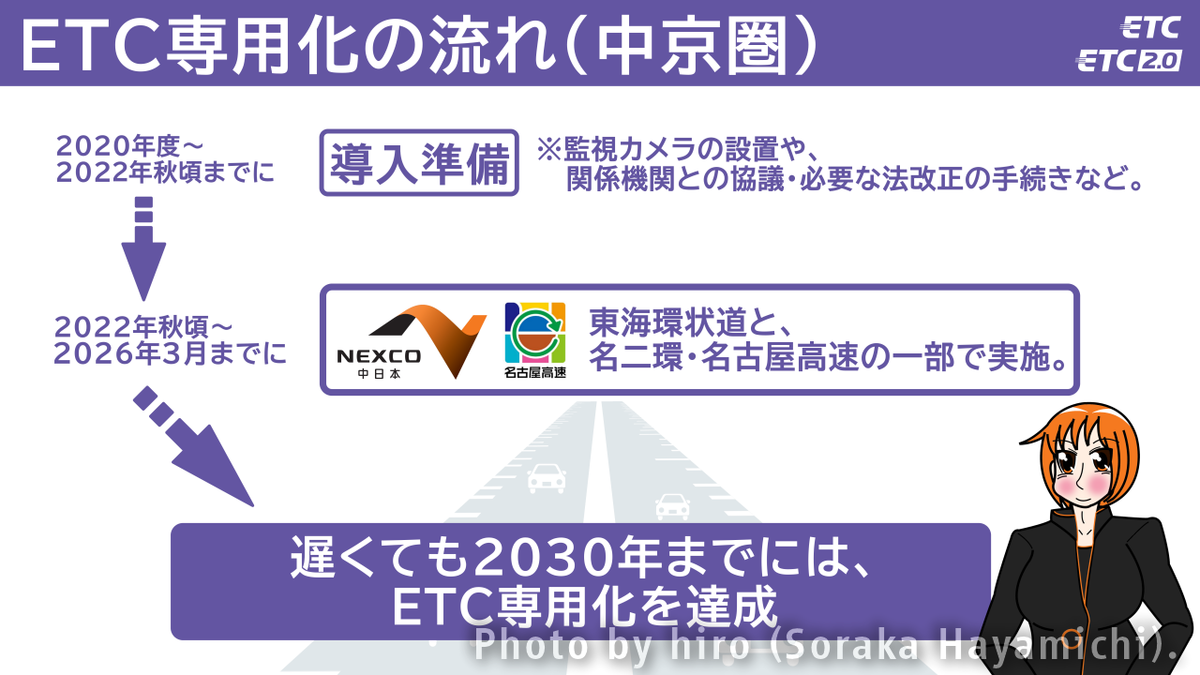

中京圏

名古屋を含めた中京圏では、約1年遅れた2022年秋頃からETC専用化をスタートさせる。

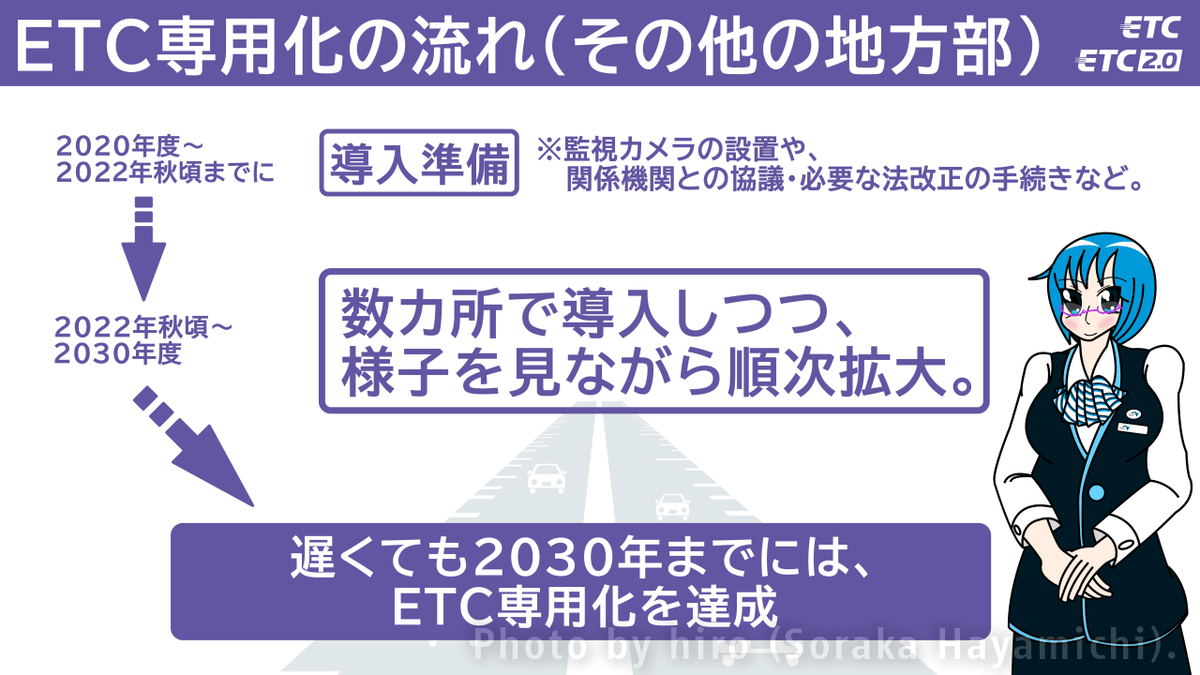

それ以外の地方部

大都市圏では渋滞の懸念があることから、出来るだけ早期にETC専用化が必要と判断されているのに対し、それ以外の地方部ではキックオフした地点では数カ所で様子を見る程度。

まずは5年後。

ETC専用化の影響をモロに受ける首都圏・近畿圏・中京圏では、ようやく本来思い描いた「ノンストップETC」の恩恵・効力を比較的近未来で話題になるモノの、私が住む地方部では相当先の話。都心部と地方部ではそれぞれ違った交通事情があるため、九州島でETC専用化の話題が盛り上がるのは、私が40代後半になる頃なんだろうな。