国道447号は、宮崎県えびの市と鹿児島県出水市との間を結ぶ路線。並行して国道268号があるものの、268号が湧水町の方に迂回するのに対し、447号は真幸駅近くの峠を越す形で路線指定がなされており、一見するとこっちの方がショートカットのように見える。

実際には真幸駅~伊佐市大口上青木地区までの区間に「酷道」区間が残されており、この路線でショートカットを狙うのは難しい。一応、酷道を解消するためのバイパス道路建設は進んでいるものの、県境部のトンネル堀削に関しては全く着手されていない。

技術的な問題とは裏腹に、「どうして穴を掘るのにこんなに時間が掛かるのか?」と疑問に思うところ。そこには未だに鹿児島県と宮崎県との間でシコリが残る県境未確定問題が絡んでいる。

県境未確定区間を走ってみた

宮崎県側から向かうと、真幸駅の先でバイパス工事に伴う付け替え道路に入り、そのまま酷道区間に誘導され、典型的な山道向けのクランクが連発する。走ること約10分、県境部に到達する。

県境部のカントリーサインは至ってシンプルな標識があるだけだが、なぜか鹿児島県は路肩部の白線部分の切れ目にあるのに対し、宮崎県はその先の急カーブの所に標識がある。この程度なら、単にそこに設置した方がよいという行政面での都合で終わるところだが、謎なのが鹿児島県のカントリーサインの奥にある国道447号の補助標識。「鹿児島県なのに、なんで宮崎県の県境を促してるのよ、アンタ?」みたいな案内をしており、県境が一致しないのである。

その先にある国道447号の補助標識は、鹿県にいるにも関わらず「宮崎県の県境」と主張している。

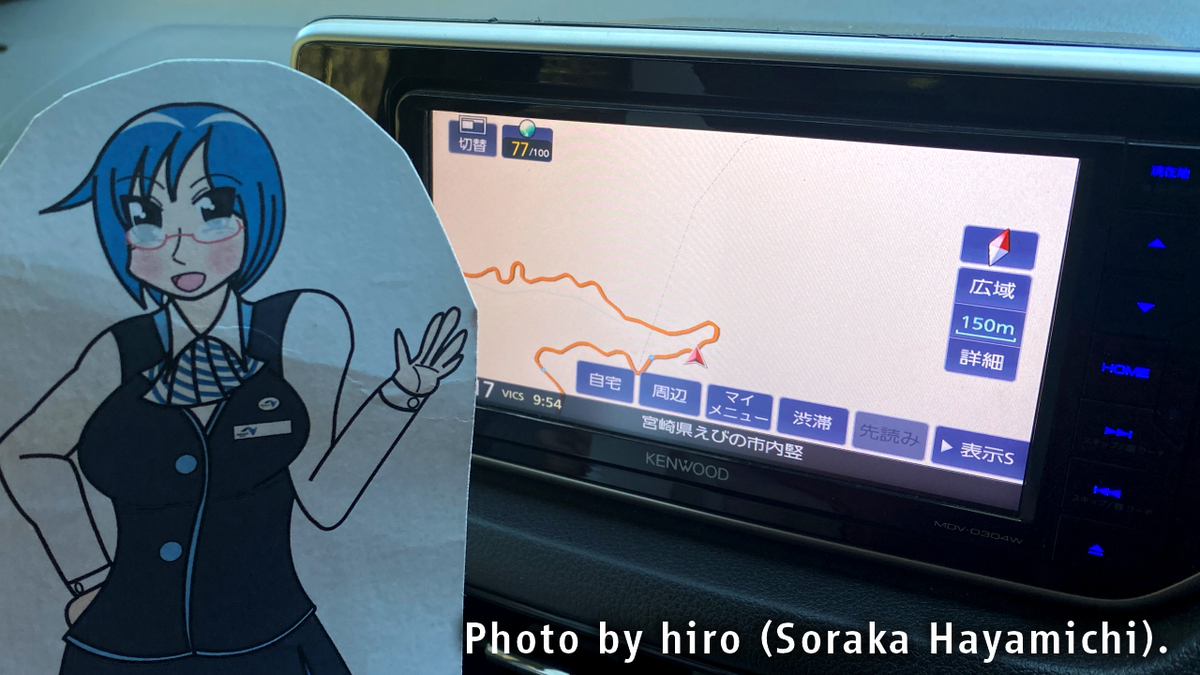

鹿県に入った後も、補助標識では伊佐市大口上青木地区を案内しているにもかかわらず、カーナビ(Googleマップを含む)ではえびの市を案内したりと、いったいどこの領地を走ってるのかと疑問になる。カーナビの案内では、鹿県側のクネクネカーブの途中で、一旦、宮崎県側に戻るらしいが、国道の補助標識では伊佐市を案内するなど、いかにも領土問題で係争してそうな空気が漂う。

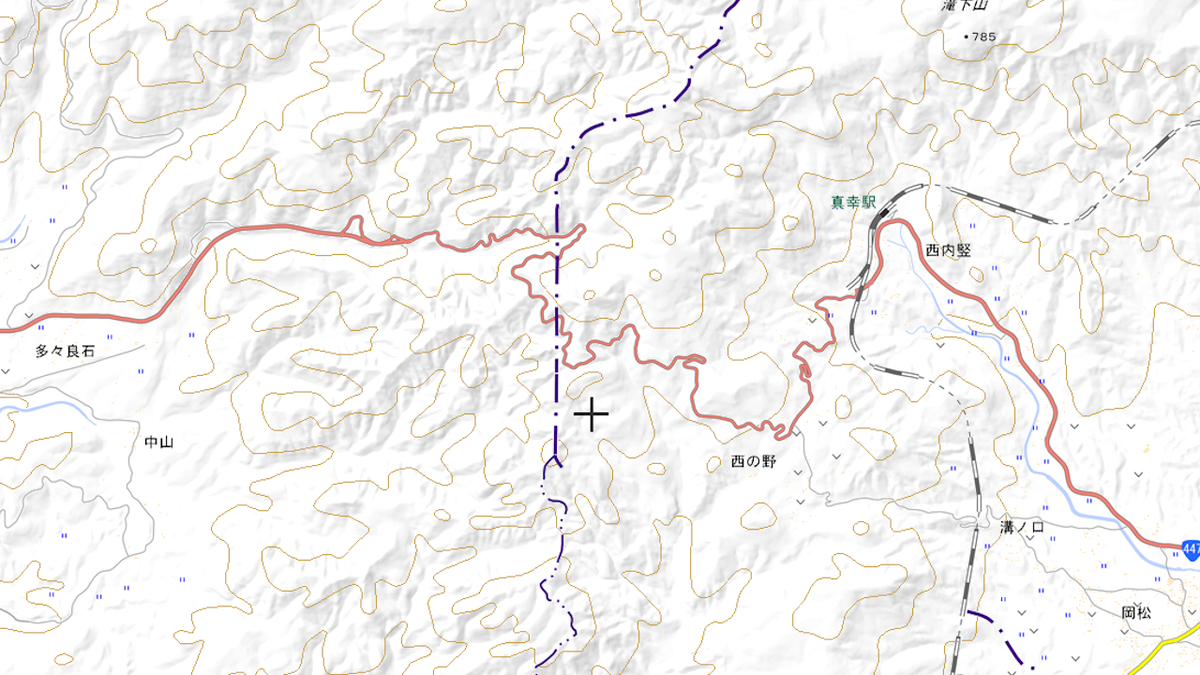

地図上の県境は、かなりアバウト

県境部の資料をネット上で調べたものの、官公庁(少なくとも鹿児島県・宮崎県・熊本県)が公表している明確な情報がなかった。「昔、ココは薩摩藩の領地だったから、今も無理して変えなくていい」という説もあるが、真偽は不明。県境を明確に定めないといけないものの、鹿県・宮県どちらも表に出せない程にデリケートすぎる話が絡んでいる説も考えたが、この辺も後日、調査の対象としようと。(多分、忘れてる)

トンネルを掘れないのは、やはり係争問題にもつれ込むからか?

県境部がかなり適当に定まっていることや、国道標識などでも正確な鹿児島県・宮崎県の領地を策定しているように見えないことから、取りあえず県境と思われる場所まではバイパス道路を整備し、真の県境が確定して行政面での領地問題をクリアーした後で穴掘りに着手するのだろう。穴掘りとは言え、地図で定めた以上は、地下空間もその県の領地。もしかしたら国土地理院やGoogleマップが示す県境(仮)というのは正式なモノで、領有権に関する手続きを水面下で行っているのかもしれない。

なお、先ほどの「標識の上での県境部」には、一応、旧・一般県道大口真幸線だったことを踏まえた石碑が建てられている。ただ、コレは県境というよりも、「領有権が完全に解決した場所がたまたまそこだった」か「そこが峠の頂上だから」程度のモノであり、やはり正確な県境であるとは言いきれない。「暫定県境」としてこのまま鎮座していくのだろうか。