高速道路やそれに準する自動車専用道路を整備する時、建設手段の一つとして「現道活用方式」と呼ばれる仕組みで整備することがある。平べったく言えば、元からある道路をそのまま流用、あるいは前後の自専道との連動を高めるため、障壁となる箇所の改良工事を施す形で運用しちゃおうってノリ。

諸外国は国土の面積が大変広く、広大な領地のもとで複線化・多線化を簡単に行えることから、自動車専用道路と一般道路の区別をつける意義はあまりない。「郊外か都心部か」でモノ分けすればいいので、割とシンプルである。

一方、日本は国土の面積が基本的に狭いことや、新線・別線整備をするにしても、すぐ隣が海・山・谷みたいな極端な地形が多く、限られた居住範囲の中でロードサイド店舗や住宅街・集落等を形成する必要があるため、単純に郊外・都心部の区割りだけで考えるのは困難。諸外国のような、地政敵な理由での合理的判断はあまり重視されず、とにかく別線を導入することで、混雑解消・災害時の分散処理・旅行速度の改善を図ることになる。

しかし、自専道一本作るにしても、途方な時間と費用を要する上、長い時間をかけて整備を進める以上、その間に人口減少社会に入って利用減少が起きてしまう問題もあることから、「重要だけど、今、それをする必要があるのか?」という公共事業の再評価が求められる(ほぼ100%事業継続にはなるが)。

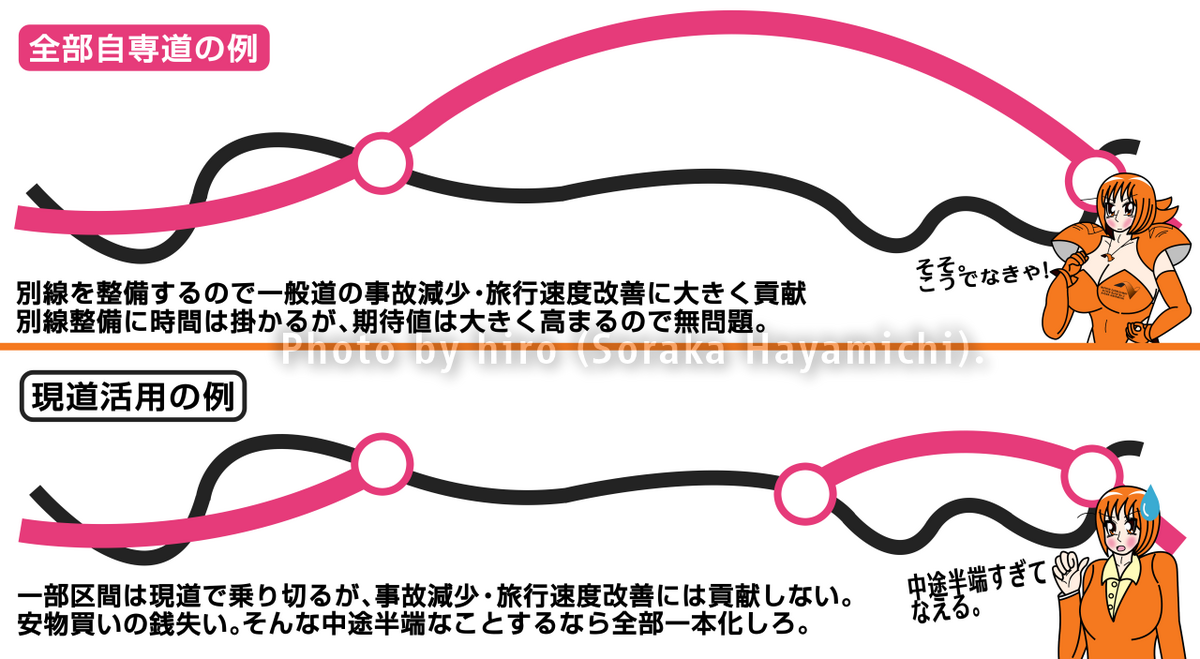

そこで考え出されたのが現道活用だが、日本における現道活用の考えは、当方はこのように見る。

- 現道活用区間に、交通の妨げ・障壁となるものがない。

- 現道活用路線以外に大量の別線があり、もとから複線化された地域。

- 地元民の旅行速度が、普段から設計速度以上の速さである。

- 当面は部分改良による現道活用でごまかしておき、別線整備が求められた場合には、改めてその可能性に含みを持たせる。(地元への根回し)

- 「現道活用だと事故増えるだろうに」という仮定理論を事前に自治体・政府内で予想しておき、そのデメリットの要素が際立って現れた時に、「ね?現道活用は、百害あって一利なしでしょ……」という口実を作るため、敢えて "おとり役" を作っている。

- 単に整備費がなく、かといって無理して作る必要があるか言われても「別に。」程度の認識

1~3は地域性に起因するが、4~6は政治的根回しの側面が大きい。要するに「諸外国はフリーダムだから、日本も追従しろ、ゼニの無駄遣いやめろ」という批判に対する社会実験(アンサー)である。

現道活用方式で乗り切っている自動車専用道路として私が興味深く見ているのは、やはりE9山陰道の予定地である、島根県の浅利渡津線。

元々は島根県が工業誘致や並行する国道9号の狭隘区間を解消する目的から整備したバイパスで、後に江津バイパスとセットでE9山陰道の一部に暫定的に組み込んでいる。しかし、前後が時速70~80キロ、旅行速度はそれ以上出ているのに、一般道路レベルの浅利渡津線は時速50~60キロぐらいで推移しているわけだから、それをそのまま現道活用で乗り切るのは困難にも程がある。

私は、新設するまでのガス抜き役と見なしている。実際、浅利渡津線のバイパス区間は、チョッと改造すれば、時速80キロ設計の自動車専用道路に転換できる構造になっているし、途中から立体交差で江津インターに繋げられるよう、延伸を伺わせていることから、現道活用は新規事業化までの間の「つなぎ役」に過ぎない。

政治的根回しという意見もあるものの、技術的な観点からみても、現道活用というのは日本社会においては課題点が多すぎるため、この辺は諸外国の事例を安易に持ち出すのは控えたがいい。参考にすべき所は参考にしつつ、完全に諸外国と同じやり方を求める必要はない(そもそも諸外国の高速道路だって、日本で問題視されないだけで、様々な交通問題やらあるでしょうに)。

なお、本当に現道活用で乗り切っている(別線整備も半ば放棄)事例もあるため、全部が全部、現道活用はダメ、あるいはタブー視せよとは言わない。やはりココにも地域による諸事情があるため、まずはその地域の問題をクリアーしてから誘致するかどうか議論すればOK。